大企業がお金とヤル気を出して企業博物館を作るとこうなるんだ…

と圧倒された体験をしましたので、ご報告申し上げます。

訪問したのは2019年4月25日(月)でした。

そもそも名古屋(とその近郊)に行く最大の目的は「INAXライブミュージアム」だったのですが、ツイッターでこんなリプライをいただき、サクッと乗った次第です。

場所違いますがミツカン酢押しときます

— タダスケ (@tadasuke0011) 2019年3月18日

周辺も凄く感じいいですよhttps://t.co/kfrJaH7KIw

ひと様のおすすめには乗っかってみるもんですね。

おかげで貴重な経験ができました。

【目次】

- 行く前の準備:WEBで見学の予約をしよう

- ミツカンミュージアムのここがスゴイ

- 最終的な感想

行く前の準備:WEBで見学の予約をしよう

詳しくは公式サイトを見ていただくとして、毎時00分、30分からスタートする90分/定員30名の「全館コース」がおすすめ。私が参加したのも、これです。

ミツカンミュージアムのここがスゴイ

細やかな気配りがスゴイ

私がもっとも打ちのめされたのは、展示物のブツというより、ストレスなく見学できるよう練りに練られ、配慮に配慮された見学コースの一部始終です。

遅刻対策のバッファーがある見学コースの時間配分

この件は、あくまで「おそらくそうじゃないかな?」という想像です。

私は10時30分〜 の90分の見学コースに申し込みました。

しかし、電車でミスったので、余裕を持ってホテルを出たのに到着がギリギリになってしまったのですね。間に合って良かったけど、遅刻した可能性もありました。

見学の「全館コース」は基本的に団体行動なのですが、冒頭の20分くらいは自由に見学できる時間です。

で、こう考えたのです……

- しょっぱなから全員で一緒に行動するパターンだと、遅刻したひとが気まずいし、足並みが乱れる。

- 名古屋駅から電車で来たり、遠方から車で来たり、お子様連れだったりして、なにかのトラブルがあれば遅刻する可能性が大。

- だから、それを見越してコースの冒頭にバッファーが設けてある。

これは私の勝手な想像ですし、「じゃあ遅刻しても大丈夫なんだな」などとは、くれぐれも思われませんように。

そもそも、私のように時間に余裕を持って出かけても電車でミスってギリギリになったりするのですから、十分にご注意くださいませね。

説明を聞く・映像を見る時間は、椅子に座れる

もともと弱い体力がここ数年で急速に低下している私には、マジで助かった配慮です。

歩いている間はいいんですけど、立ちっぱなしで人の話を聞くのって正直しんどいじゃないですか。

ミツカンミュージアムでは見学ツアーの間、お姉さんによる解説タイムや、映像上映タイムがあるのですが、うち3回は椅子に座ることができました。

写真映えするエリアでは撮影タイムあり

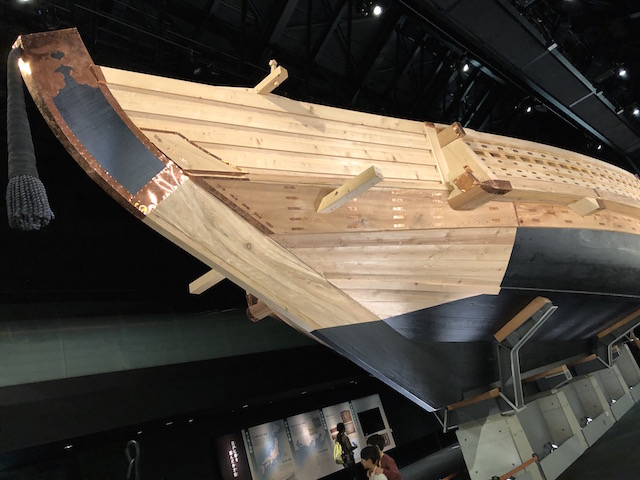

展示ブツとして最大の見どころは、江戸時代に半田(ミツカンの所在地)から江戸にお酢を運ぶのに使った弁才船の原寸大レプリカ(約20メートル)。

この近くで(ここでは立ったまま)解説を聞いたあとに、写真を自由に撮れる時間を用意してありました。

つまり、解説を聞く間は「写真撮らなきゃ」などとソワソワせずに話に集中して、あとで落ち着いて写真を撮ればいいのです。

ミツカンミュージアムのでもっとも感嘆したのは、こうした細かい気配りがあちこちにあること。1ミリも隙がない!ツッコミどころがない!んです。

私は見学中にぜんぜんストレスを感じませんでした。

見学コースの内容や細部への配慮って、現在のクオリティになるまでに、相当の試行錯誤や外部からのアドバイスがあったのではないか? と想像します。

もしかして企業ミュージアム専門の企画会社やコンサルタントがいるのかな?

などとも考えました。

そうした外部企業の協力があったとしても、ミツカン自体の力の入れようこそが、この完成度につながっているのだと思います。

展示物の見応えがスゴイ(物量的に圧倒される)

江戸時代に酢の製造に使われていた巨大な樽

大きなものって、ただ大きいっていうだけで、こっちを圧倒してくるじゃないですか。

あれです。

直径何センチとか高さ何センチとかわかりませんけど、一目で大きさがわかるでしょ。等身大の職人さんのパネルがあるからね。

しかもですね。

樽の一つは、中を覗けるようになっていて、床下にある現代のお酢工場の設備を見ることができるのです。

江戸時代の設備を覗き込むと、現代の設備を垣間見れるんですよ!

タイムトンネルか!?

ちなみに、古い建物の梁を見るのが大好きな私は、天井を見ながら「いい梁してるわ〜」と梁萌えしていました。

江戸時代にお酢を運んでいた船を原寸大で再現

おそらく、物質的にもっとも見応えがあるのが、これです。

江戸時代に運河を通って江戸にお酢を運んでいた「弁才船」を再現した展示物です。

長さは約20メートル。

とにかくデカいんで、それだけで ひょわあああああ〜〜っとなってしまいます。

ここが一番の写真映えスポットですので、上にも書きましたが写真撮影タイムはちゃんと用意してありますよ。

細かい演出がスゴイ(動く、動かせる、嗅げる)

発酵中の容器のフタが開き、麹の膜(?)が見える!

酒粕を原料にした酢「三ツ判山吹」が作られている過程。

まさにその中の麹の膜(?)が張っているのを見ることができます。

でも、このフタは最初から開いてるんじゃないんです。

最初は閉まってて、途中で開くからこそ「うわ〜〜!」ってなるんですね。

こういうことなんだよ!演出って!(ドン!)⇦私の中の監督気分

ハンドル回しや樽の持ち上げなど、やってみたくなる仕掛けがいろいろ

子供って目の前に回せるもんがあれば、必ず回してみるじゃないですか?

そんなお子さん達の気質を見越したように、つい回したくなる形状のハンドルが解説パネルの前にあるのですね。

で、グルグル回すと、映像内でお酒と麹(←うろ覚え)の文字が攪拌されて、お酢ができるのですなあ。

(と文章で書いてもわかりにくいので、現地でグルグルしてお確かめを!)

ほかにも(私はやってないけど)いろいろ「やってみる」ことができます

- 江戸時代にお酢を運搬していた樽2つを、天秤棒で肩にかつげる体験

- 蓋つきの樽を棒で叩いて、聞こえる音の違いで酢の量がわかる体験

引き出しを開けると……いろんなお酢の香り

お酢って、単体で見るとただの半透明の液体ですから、とくに見応えはないですよね。

そこで香りです!あの特有の匂いです!(急にテンション上がってきた)

というわけで、お酢ごとの匂いを嗅ぎ分けられる演出がありました。

引き出しを開けると、中からお酢の匂いがかすかに漂ってくるのです。

なるほど……

瓶から直接お酢の匂いを嗅がされても全くロマンも感じませんが、引き出しなら……

なにやら秘密の扉を開けて、禁断の香りを嗅いでいるような気がしてきますお。

SNSで発信したくなる体験がスゴイ

紙粘土を使った寿司握り体験ができる

見学が一通り終わると、最後にたどりつく部屋で寿司を握る体験ができます。

もちろん、本物のすし飯ではなく紙粘土なんですが、寿司ネタのレプリカがやたら立派なのね。これ、回らない店で食べたら、けっこう高いヤツだ……

お姉さんが適宜褒めてくれたりしながら、寿司の握りをレクチャー。

お子様たちに混じって私も体験してみました。

できた! (めっちゃ手軽に寿司で成功体験が味わえる)

このコーナーはインバウンドにも人気が出るのでは?

自分の写真をラベル化してマイ味ぽんを作れる

ほかにも… 私は未体験なのですが、人気のようなので載せておきますと。

館内にある自販機で200円で味ぽんを買い、自分の写真を撮ってラベル化して貼るという「マイ味ぽん」体験もできます。

参考:

自分の顔写真で「マイ味ぽん」 愛知のミュージアム人気:朝日新聞デジタル

さらに… 「す」の字の一部になって写真を撮れるコーナーなどもあります。

とにかく「館内で撮影 → お客さんに自発的にSNSで発信してもらう」仕組みが徹底していると感じました。

最後に飲んだお酢ドリンクがむやみにウマイ

90分の見学コースの終盤(=寿司体験などを自由に楽しむタイムに入る前)、2種類のフルーツ味のドリンク酢を飲むことができます。

これがもう、むやみに美味しいのでゴクゴクと一気飲みしてしまいました。

おそらく見学前に飲むより、終わった後に飲むからこその美味しさです。

こういう、見学者の身になった流れが、マジで完璧だ!と思うわけです。

最終的な感想

いや〜 ヤられましたわ。

冒頭にも書きましたが、

大企業がお金とヤル気を出して企業博物館を作るとこうなるんだ…

と圧倒されたのです。

見学しながら、「昔から幾多のお酢メーカーが起業しては廃業してきた中、ミツカンがここまで成功しているのは、なぜなのか?」などと考えていたのですが。

ミュージアムの随所に見られる工夫やら気配りをはじめ、あらゆる取り組みへの本気度によって、生き残ってきたんじゃないかな?

などと最終的には感じたのでございますよ。

どうやら、90分の見学で完璧にミツカンのファンに仕上げられてしまったようだ……

【念のため】

全面的にミツカンミュージアムを推しましたけど、PRでもなんでもなく一見学者としての感想です。

そして実をいえば、自家用にはもっと小さいメーカーのお酢を買ってます。(ごめんちゃい)

旅行って、自分が行きたいところを目指していくのもいいけど、ひとのオススメにひょいと乗っかってみるのもいいもんですね。

今回の名古屋旅は、特にそのことを感じましたよ。

↓ ミュージアムを見学してから気になってるお酢。酒粕が原料。